回憶十四歲的寒冬,那時我還在香港這個遠離一切塵囂的一隅,還在溫暖的家中吃着母親為我而做的飯菜。但是就在一個平凡的中國歷史課上,我翻開教科書的一瞬間,書本變成了一個巨大的漩渦把我吸進去。

猛然驚醒,映入眼簾的是一片藍,我連忙站起來四周一顆樹也沒有只得一片曠野,腳旁的是我的書包。我頓感不妙,我這是穿越了?「等一下,我這是穿越了?」我小聲嘀咕着。「同志,你在這裏很危險!」一把響亮的女聲傳入我的耳畔。我用不太純熟的普通話說道:「你好,現在是何年何月?」「一九三七年十一月二十九日呀,你……失憶了,你的家人呢?」女人用方言說着,我腦海中浮現了書中的一段文字「抗日戰爭是指一九三零年代至一九四五年中華民國與大日本帝國之間發生的戰爭」。「抗日戰爭!我不想死呀,更不想被日本人拿去做實驗。」眼淚本還在眼眶裏打轉,卻在聽到女人的答覆不爭氣像被囚禁已久終於找到決堤氾濫的洪水,一湧而下。女人不知所措地說道:「孩子別哭了,我先帶你回我家,好嗎?」我點了點頭,我便跟着女人回了她的家,在路上我得知女人名叫宋以安,是一位在南京的普通百姓,她的丈夫是八路軍的一員。

日子一天又一天地過去,我和南京數以十萬條生命也進入倒計時。開始的幾天我一直緊張地跟他們說南京即將面臨的危機,不出所料,沒一人信我。走嗎?用腳?更何況,要我留下孤苦無依的以安嗎?問良心,我做不出來。來的前幾日眼睛都哭腫了,漸漸地我對這件事變得麻木,甚至絕口不提。一天晚上,我隱約聽到女人的哭聲,我問道:「你沒事吧!」女人支支吾吾地說:「沒事,就是想他了,從前他還會寫信給我的,但是從上兩個星期開始,便再也沒有他的回音。」女人點亮床邊的油燈,拿起書桌上的一封信並將它拆開。信件寫道:

「致我的愛人:

別經數月,思何可支。我快要上前線了,我想我應該寫點甚麼,但當我拿起筆沾上墨水卻不知道如何落筆,可能是情字本就難落墨吧!我想你看見這封書我可能已不在人世。對不起,答應你的事一件也沒能做到,沒能與你共度餘生,沒能與你共赴黃泉,甚至沒來得及和你同寢共眠。和離書我已然寫好,就放在盒子裏,去看看世界。就讓我帶着對你的愛永遠地埋藏在地下。

妻以安,今負你,來世還。

錦年上」

我看着這封信陷入了沉思,因為我知道沒有回信意味着甚麼。

十二月十三日,日本攻入南京,一開始還只是搶掠物資,但是天空逐漸被烏雲籠罩,街道上槍炮齊響,震耳欲聾,我在家中的窗口望向外面,被炮火擊中的高樓如同數以萬計的英勇戰士倒下,並燃燒着熊熊烈火像是訴說着它的無奈。日軍拿着機槍對着一群剛學會走路的孩子猛烈掃射,遠遠望去不知又是多少本來是父母視若珍寶的孩子在日軍不人道的濫殺下倒地,浸透鮮血的殘衣在風中搖曳好似是風也在斥罵着日軍的罪行,甚至有些孩子是光着身子倒地的。我和以安藏在閣樓裏,閣樓本無光但對面燃燒着的高樓卻為我們帶來光。以安的眼尾泛紅,眼淚像是斷了線的珍珠,一顆顆滑過她的臉頰掉在木板上,哭得泣不成聲。已不知過了多久,天空被黑暗佔據只留下一道光束穿過雲層像是為死去的魂魄引路。我的視線從天空移向街道上,看見一個孩子還在垂死掙扎,艱難地在血泊中爬行,越過無數具屍體,被血污染的面孔透出一絲絕望以及恐懼,嘴裏發出微弱的呻吟聲。難過像是一根銀針一下又一下刺向我的胸膛,空氣中瀰漫着死氣沉沉的火藥味和血腥味。烏鴉在空中飛翔,日本的國旗插在一具屍體上,是一個少年,他的手中拿着相片,這些生命還未來得及綻放就已變成一具又一具冷冰冰的屍體。

十二月十四日,日軍骯髒的鞋子踏進我生活了幾個星期的房子,房子裏充滿着生活的氣息卻因日軍的到來而沉睡,像是反抗着日軍的到來。突然,一聲巨響,一顆子彈從木板穿出射在以安身上,生活了幾個星期我們已經情同姐妹,她會像大姐姐般照顧我,我也會跟他訴說未來安穩的生活。就在我失神之際,以安把食指放在嘴唇旁,我的眼睛像銅鈴般瞪大着,我張開顫抖着的手想要觸碰,但又怕碰到的是冰冷的她,心裏壓抑的痛苦湧上心頭失聲痛哭。萬幸的是日軍沒有發現我們,只是屋裏能吃的基本上都被他們搶走了。日軍走後,我躺在以安身旁,心裏是害怕的,因為我沒有這麼近見過死人,雖然她是以安,但我也只有十四歲呀。

十二月十八日,閣樓的糧食吃完了,我也只能出去尋找吃的,我望向窗外,飛鳥在半空盤旋,發出刺耳的叫聲,時而俯衝而下,時而受驚飛起。我很清楚我這一走很大機會有去沒回,但是我已經饑餓到了極致,晚上又沒法閉眼,促使我的身體機能下降,我知道我再不吃東西下場就是活活餓死。我提上行李和那把得之不易的手槍,走出屋外,眼睛卻剛好對上日軍的眼眸。我在陽光底下發瘋地奔跑,日軍手上沒有槍,但他卻一直追着我。飛機的聲音傳入我的耳畔,我知道這一定是日本的飛機,我絕望地嘶吼着,我餘光看見旁邊舉起的槍口,大喊:「不要,快跑!」,另一位日軍也舉起了槍。來不及細想,我撲向小女孩身前,站在槍口前。我用最後的力氣吐出一句:「快……快逃!」天空突然落下一陣細雨,冰冷的雨水落在我身上,洗去了我身上的污跡,血液亦跟着流了出來,我滿佈血絲的眼睛瞪大着。我不知道的是,小女孩在我死後也被飛機落下的炮彈炸死了。

再睜開雙眼,映入眼中的是課室柔和的燈光,老師教課的聲音好似淪為背景音樂為死去的三十萬冤魂伸冤。我看着「民生困苦」四字配上白骨如山,血流成河泛黃的照片,四個字便是南京三十萬人的結局。戰爭的最後是政客們握手言和,商人們滿載而歸,只有倖存者們抱着親人的墳墓哭泣。

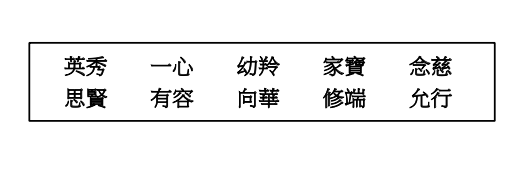

一心又來了。我心裡吶喊,也替眼前的文章分數打了個折扣,果然看下去,又是千篇一律的內容。當局規定公開試考生作文時只能使用某幾個名字,以免改卷的老師辨析到學生的身份,避開徇私和過度溺愛,這是德政。可是我正在看的不是應試的命題作文,而是一個公開徵文比賽的稿件。擔任了不同比賽評判十多年,動輒要看幾十,以至幾百篇稿件,是十分傷神的事。我通常安排每天看三十至四十篇,到了要提名單的日子前兩三天選好入圍作品,再細讀一遍。為免有漏網之魚,我時常反反覆覆看同一篇稿件兩至三次。

一心又來了。我心裡吶喊,也替眼前的文章分數打了個折扣,果然看下去,又是千篇一律的內容。當局規定公開試考生作文時只能使用某幾個名字,以免改卷的老師辨析到學生的身份,避開徇私和過度溺愛,這是德政。可是我正在看的不是應試的命題作文,而是一個公開徵文比賽的稿件。擔任了不同比賽評判十多年,動輒要看幾十,以至幾百篇稿件,是十分傷神的事。我通常安排每天看三十至四十篇,到了要提名單的日子前兩三天選好入圍作品,再細讀一遍。為免有漏網之魚,我時常反反覆覆看同一篇稿件兩至三次。