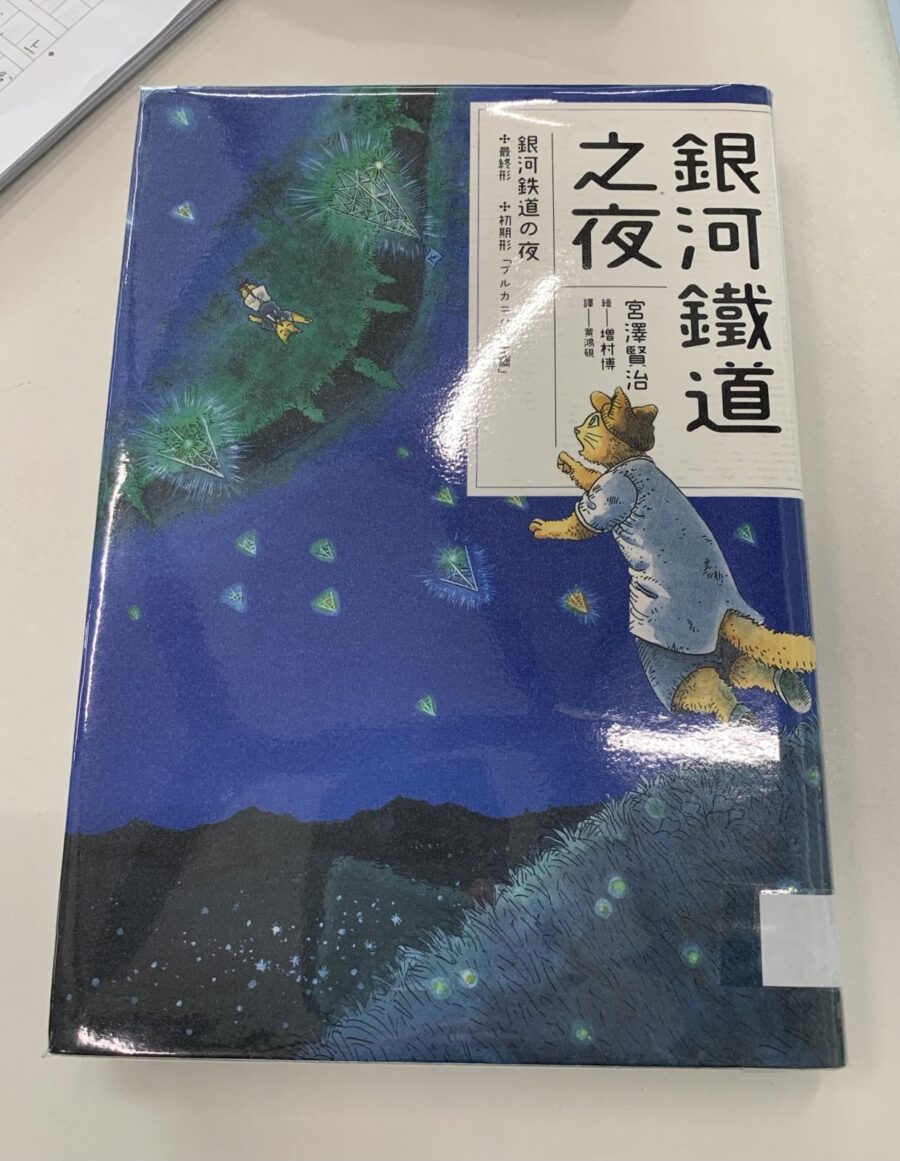

(作者攝於伊勢,沒有貓巴士,有輛卡通巴士也不錯)

下課的鐘聲還沒有響起,揚聲器就先傳來校務處的沉聲廣播。或許是揚聲器壞了,又或是雨聲太大,甚或是仍陶醉剛扮完「叮噹」跟學生玩訪問遊戲的餘韻之中,我聽不清楚廣播的內容。不過,看見窗外的大雨,就隱隱約約猜到是什麼事,紅雨來了。

紅雨一來,為免學生遇上意外,課外活動取消。原來今天上三節課,最後只能上了兩節正規課堂的,課外活動那一節沒法繼續。我不是該校的全職老師,不用留守在校舍陪學生捱過紅雨和稍後的黑雨,於是就提著傘,與另一位導師走向小巴站。我曾想過既然學生不能離開校園,不如繼續上課,以免日後須補課。但我們沒法改變規則,只好默然離開。

可能還沒到下班、下課的時間,小巴站的人龍不算太長,兩架小巴足夠把全部乘客運走。但是在前往小巴站途中,已從網絡、途人口中得知來往赤柱的兩條主要道路都發生了不同意外,不是撞了車就是山泥傾瀉,封閉了,陸上交通不知道何時才能恢復。

初時還抱著僥倖心態,但等了一會兒,仍沒見小巴到站(附近的巴士站也沒有車)。人龍愈排愈長,心𥚃愈感不妙。不愉快的乘車經驗一一冒出來,在屯門公路擠塞了四小時;搭乘巴士經過上環窄巷時車身掃到大廈的屋檐,車窗爆裂,部分乘客身上都是粉碎的玻璃碎屑⋯⋯

雨,漸次收細,只有偶爾的毛毛幾滴,連雨傘也不用打開。天色變得明朗,空氣也帶著雨後的清新,與人們等不到車子的焦躁形成強烈的反比,感覺異常奇怪。就在那時,我忽然有種異想,就是突然來了一輛貓巴士或旅遊巴,把車站的幾十人接走,然後送到不知名的地方,情節有點像動畫《迷家》,一群不想在城巿生活的居民,被送到一個近乎密封的世界,隨著命案發生,大家只能盡力生存,與本來不想生存的想法剛好相反。我環目四顧,看看其他乘客,禁不住在想他們就是我的同伴,未來該有更多合作,或衝突。

當然一切皆是我的空想,等了一個半小時,奇情的貓巴士或旅遊車都沒有前來,久違了的小巴卻緩緩到達。上了車,仿如登上世外桃源,至少避過了稍後下的幾片大雨。但這一天並沒有完結。

確實上了車,但擠塞卻在這一刻才開始。平日來往赤柱學校,我和同伴都會提早少許乘車,以防修路,來往的兩線行車變成間歇的一線行車。曾經試過這樣子,誤了上課的時間。這一天看來並不輕易。

小巴來了,該是經過重重難關。現在駛回銅鑼灣,又要面對重重難關。果然一轉出大道,車子就只能緩進。我也曾想過不如留在赤柱吃頓提早的晚飯,待天氣全然變好,路面變得通順才回家。但誰都肯定不到稍後的情況如何,現在所謂變好是否只是暴風雨的間歇休息。聽說其中一條路好像遇上山泥傾瀉,誰也不敢保證另一條是否仍能行車。

因此,縱使換了在車廂上憂心,總好過毫不前進為佳。打開手提電話,不住看天氣狀況、交通消息統統都是於事無補,只好把眼光投向樹上和更遠處的海面上,盡量把心情放鬆。當然,也不斷留意在校老師傳來的消息,他們也擔心我倆的安危,我們則擔心校內的情況。距離愈拉愈遠,但關心沒有怎樣間斷。

眼前的景物漸次轉變,經過了淺水灣、深水灣,又看見了海洋公園。本來半小時左右的行程,加上等候車子的時間,足足花了三小時多。我曾有一刻在想,赤柱位於海邊、青衣也位於海邊,為什麼就不能乘船回去呢?不是有水陸兩用巴士嗎?假如我乘坐的是這一種款式,又或者像有腳的貓巴士可以翻山越嶺,是多麼愜意的事。

當我們抵達銅鑼灣總站時,紅雨和黑雨都取消了,學生可以下課回家。路面應該會擠塞良久,學生會有貓巴士在他們腦中嗎?

(狡童,筆名取自《詩經》。香港出生,自幼喜愛寫作、音樂與舞蹈,於香港中文大學獲得民族音樂學碩士學位,研究地水南音。興趣廣泛,包括古典音樂、阿根廷探戈、芭蕾舞、潛水、手工藝,同時是素食者、基督徒。現職刊物編輯。)

(狡童,筆名取自《詩經》。香港出生,自幼喜愛寫作、音樂與舞蹈,於香港中文大學獲得民族音樂學碩士學位,研究地水南音。興趣廣泛,包括古典音樂、阿根廷探戈、芭蕾舞、潛水、手工藝,同時是素食者、基督徒。現職刊物編輯。) 每隔一日子,就有不同機構負責人邀請我去錄影,或講座,或工作坊,或文學散步。起初面對著鏡頭,還有點兒緊張,後來習慣了風浪,漸漸由緊張走向「有要求」。我已經不止一次,在錄影或錄音時,忽然聽到自己的聲音不夠溫婉,在下句就試試放溫柔點;又試過發現停頓不足、高低音調略有偏差,就試圖在下句改了過來。這是幾年前沒有的,特別在網課的日子,我總對著電腦忘形地說,完全沒有考慮過什麼。友人說我是進步了,懂得考慮內容以外的事,是游刃有餘的表現。我聽後沒有什麼反應,友人說你不相信就自己重聽一次。我立時打了個冷顫,對於自己的錄影或錄音,我通常只會頭、中、尾段各聽兩句就關掉。我不是太有自信,或太沒自信,而是我總覺得那不是我自己的聲音,確實那人是徐焯賢,卻不是我認識那個自己。那是一個獨立於我存在的「陌生人」。

每隔一日子,就有不同機構負責人邀請我去錄影,或講座,或工作坊,或文學散步。起初面對著鏡頭,還有點兒緊張,後來習慣了風浪,漸漸由緊張走向「有要求」。我已經不止一次,在錄影或錄音時,忽然聽到自己的聲音不夠溫婉,在下句就試試放溫柔點;又試過發現停頓不足、高低音調略有偏差,就試圖在下句改了過來。這是幾年前沒有的,特別在網課的日子,我總對著電腦忘形地說,完全沒有考慮過什麼。友人說我是進步了,懂得考慮內容以外的事,是游刃有餘的表現。我聽後沒有什麼反應,友人說你不相信就自己重聽一次。我立時打了個冷顫,對於自己的錄影或錄音,我通常只會頭、中、尾段各聽兩句就關掉。我不是太有自信,或太沒自信,而是我總覺得那不是我自己的聲音,確實那人是徐焯賢,卻不是我認識那個自己。那是一個獨立於我存在的「陌生人」。 (璇筠:香港作家、詩人、中學教師。曾獲青年文學獎、大學文學獎,城大文學獎,青協徵文比賽評審等;著有詩集《水中木馬》、《自由之夏》;散文集《珍真集》。)

(璇筠:香港作家、詩人、中學教師。曾獲青年文學獎、大學文學獎,城大文學獎,青協徵文比賽評審等;著有詩集《水中木馬》、《自由之夏》;散文集《珍真集》。) 這是件很奇怪的事,我應該去求證,然而回心一想,有些事情實在不用講得太明白。我和弟弟出生年份在數字上相差四年,實際上我生於年尾,他生於年頭,屈指一算,只相差三年多。因此我們唸相同的小學,一起成長,一起犯錯,一起經歷過很多事情,是後來生活習慣和愛好慢慢地將我倆變得極不相同,成為兩個完全獨立的個體,不過這已經是後話。不,也可能是「前話」也說不定,我猜想母親定是怕我倆年紀太相近,容易起爭執,於是把我倆養在不同的「生活圈」之中。

這是件很奇怪的事,我應該去求證,然而回心一想,有些事情實在不用講得太明白。我和弟弟出生年份在數字上相差四年,實際上我生於年尾,他生於年頭,屈指一算,只相差三年多。因此我們唸相同的小學,一起成長,一起犯錯,一起經歷過很多事情,是後來生活習慣和愛好慢慢地將我倆變得極不相同,成為兩個完全獨立的個體,不過這已經是後話。不,也可能是「前話」也說不定,我猜想母親定是怕我倆年紀太相近,容易起爭執,於是把我倆養在不同的「生活圈」之中。 在大學時,我曾經修讀過「天文學入門」,起初讀得起勁,功課成績也不錯,後來由於涉及愈來愈多的科學知識,對我這個文科生來說確是個大挑戰,結局當然是成績不大理想,但這無礙我與星空的聯繫。這幾年經常帶文學散步,與學生邊讀文學作品,邊欣賞歷史陳跡。這些陳跡都是在陸地上,然而結合古人的想像,卻也可以視作一本另類的天文學讀物。

在大學時,我曾經修讀過「天文學入門」,起初讀得起勁,功課成績也不錯,後來由於涉及愈來愈多的科學知識,對我這個文科生來說確是個大挑戰,結局當然是成績不大理想,但這無礙我與星空的聯繫。這幾年經常帶文學散步,與學生邊讀文學作品,邊欣賞歷史陳跡。這些陳跡都是在陸地上,然而結合古人的想像,卻也可以視作一本另類的天文學讀物。

當列車駕離月台差不多半小時後,比葉嘉才發現梓乙一直坐立不安。她意識到有事情發生,徐徐回頭,才發現非亞並不在座位上。他留了下來。梓乙說出了這個守住了半小時的「秘密」。比葉嘉沒有怪責梓乙沉默不語,更沒有怪責非亞不辭而別。他們早有預感,當列車愈來愈接近終點,陸陸續續會有乘客下車,各自尋找他們歸宿而去。最先應該是明月松,然後到阿孟兒、將雲⋯⋯不,最先是小珊妮,一個比葉嘉永遠不會忘記的名字。

當列車駕離月台差不多半小時後,比葉嘉才發現梓乙一直坐立不安。她意識到有事情發生,徐徐回頭,才發現非亞並不在座位上。他留了下來。梓乙說出了這個守住了半小時的「秘密」。比葉嘉沒有怪責梓乙沉默不語,更沒有怪責非亞不辭而別。他們早有預感,當列車愈來愈接近終點,陸陸續續會有乘客下車,各自尋找他們歸宿而去。最先應該是明月松,然後到阿孟兒、將雲⋯⋯不,最先是小珊妮,一個比葉嘉永遠不會忘記的名字。