驚蟄一過,春寒加劇。先是料料峭峭,繼而雨季開始,時而淋淋漓漓,時而淅淅瀝瀝,天潮潮地溼溼,即連在夢裡,也似乎把傘撐著。而就憑一把傘,躲過一陣瀟瀟的冷雨,也躲不過整個雨季。連思想也都是潮潤潤的。每天回家,曲折穿過金門街到廈門街迷宮式的長巷短巷,雨裡風裡,走入霏霏令人更想入非非。想這樣子的臺北淒淒切切完全是黑白片的味道,想整個中國整部中國的歷史無非是一張黑白片子,片頭到片尾,一直是這樣下著雨。這種感覺,不知道是不是從安東尼奧尼那裡來的。不過那一塊土地是久違了,二十五年,四分之一的世紀,即使有雨,也隔著千山萬山,千傘萬傘。二十五年,一切都斷了,只有氣候,只有氣象報告還牽連在一起。大寒流從那塊土地上瀰天捲來,這種酷冷吾與古大陸分擔。不能撲進她懷裡,被她的裾邊掃一掃吧也算是安慰孺慕之情。

這樣想時,嚴寒裡竟有一點溫暖的感覺了。這樣想時,他希望這些狹長的巷子永遠延伸下去,他的思路也可以延伸下去,不是金門街到廈門街,而是金門到廈門。他們廈門人,至少是廣義的廈門人,二十年來,不住在廈門,住在廈門街,算是嘲弄吧,也算是安慰。不過說到廣義,他同樣也是廣義的江南人,常州人,南京人,川娃兒,五陵少年。杏花春雨江南,那是他的少年時代了。再過半個月就算是清明。安東尼奧尼的鏡頭搖過去,搖過去又搖過來。殘山剩水猶如是。皇天后土猶如是。紜紜黔首紛紛黎民從北到南猶如是。那裡面是中國嗎?那裡面當然還是中國永遠是中國。只是杏花春雨已不再,牧童遙指已不再,劍門細雨渭城輕塵也都已不再。然則他日思夜夢的那片土地,究竟在哪裡呢?

在報紙的頭條標題裡嗎?還是香港的謠言裡?還是傅聰的黑鍵白鍵馬思聰的跳弓撥弦?還是安東尼奧尼的鏡底勒馬洲的望中?還是呢,故宮博物院的壁頭和玻璃櫥內,京戲的鑼鼓聲中太白和東坡的韻裡?

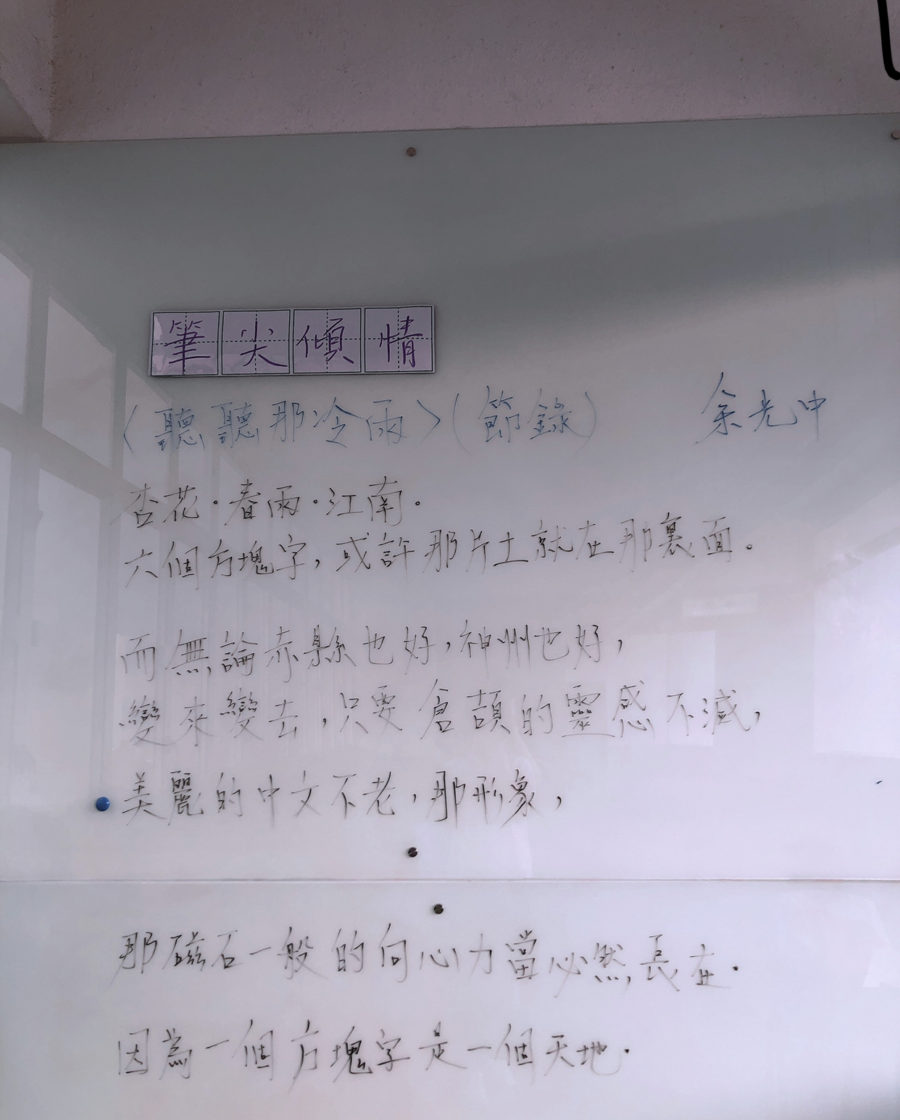

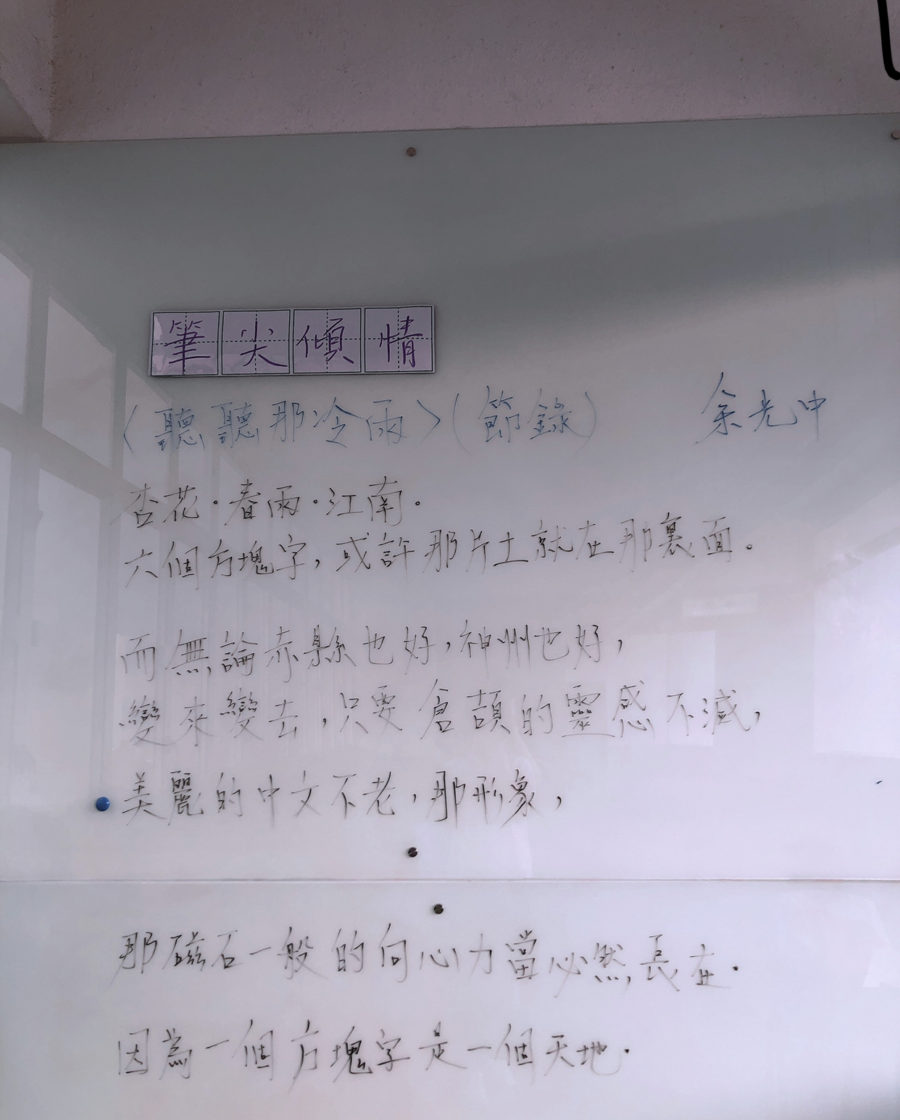

杏花。春雨。江南。六個方塊字,或許那片土就在那裡面。而無論赤縣也好神州也好中國也好,變來變去,只要倉頡的靈感不滅美麗的中文不老,那形象,那磁石一般的向心力當必然長在。因為一個方塊字是一個天地。太初有字,於是漢族的心靈他祖先的回憶和希望便有了寄託。譬如憑空寫一個「雨」字,點點滴滴,滂滂沱沱,淅瀝淅瀝淅瀝,一切雲情雨意,就宛然其中了。視覺上的這種美感,豈是什麼rain也好pluie也好所能滿足?翻開一部《辭源》或《辭海》,金木水火土,各成世界,而一入「雨」部,古神州的天顏千變萬化,便悉在望中,美麗的霜雪雲霞,駭人的雷電霹雹,展露的無非是神的好脾氣與壞脾氣,氣象臺百讀不厭門外漢百思不解的百科全書。

聽聽,那冷雨。看看,那冷雨。嗅嗅聞聞,那冷雨,舔舔吧那冷雨。雨在他的傘上這城市百萬人的傘上雨衣上屋上天線上雨下在基隆港在防波堤在海峽的船上,清明這季雨。雨是女性,應該最富於感性。雨氣空濛而迷幻,細細嗅嗅,清清爽爽新新,有一點點薄荷的香味,濃的時候,竟發出草和樹沐髮後特有的淡淡土腥氣,也許那竟是蚯蚓和蝸牛有腥氣吧,畢竟是驚蟄了啊。也許地上的地下的生命也許古中國層層疊疊的記憶皆蠢蠢而蠕,也許是植物的潛意識和夢吧,那腥氣。

第三次去美國,在高高的丹佛他山居了兩年。美國的西部,多山多沙漠,千里乾旱,天,藍似安格羅‧薩克遜人的眼睛,地,紅如印地安人的肌膚,雲,卻是罕見的白鳥。落磯山簇簇耀目的雪峰上,很少飄雲牽霧。一來高,二來乾,三來森林線以上,杉柏也止步,中國詩詞裡「盪胸生層雲」,或是「商略黃昏雨」的意趣,是落磯山上難睹的景象。落磯山嶺之勝,在石,在雪。那些奇岩怪石,相疊互倚,砌一場驚心動魄的雕塑展覽,給太陽和千里的風看。那雪,白得虛虛幻幻,冷得清清醒醒,那股皚皚不絕一仰難盡的氣勢,壓得人呼吸困難,心寒眸酸。不過要領略「白雲迴望合,青靄入看無」的境界,仍須來中國。臺灣濕度很高,最饒雲氣氤氳雨意迷離的情調。兩度夜宿溪頭,樹香沁鼻,宵寒襲肘,枕著潤碧濕翠蒼蒼交疊的山影和萬籟都歇的岑寂,仙人一樣睡去。山中一夜飽雨,次晨醒來,在旭日未升的原始幽靜中,衝著隔夜的寒氣,踏著滿地的斷柯折枝和仍在流瀉的細股雨水,一徑探入森林的秘密,曲曲彎彎,步上山去。溪頭的山,樹密霧濃,蓊鬱的水氣從谷底冉冉升起,時稠時稀,蒸騰多姿,幻化無定,只能從霧破雲開的空處,窺見乍現即隱的一峰半壑,要縱覽全貌,幾乎是不可能的。至少入山兩次,只能在白茫茫裡和溪頭諸峰玩捉迷藏的遊戲,回到臺北,世人問起,除了笑而不答心自閑,故作神祕之外,實際的印象,也無非山在虛無之間罷了。雲繚煙繞,山隱水迢的中國風景,由來予人宋畫的韻味。那天下也許是趙家的天下,那山水卻是米家的山水。而究竟,是米氏父子下筆像中國的山水,還是中國的山水上紙像宋畫。恐怕是誰也說不清楚了吧?

雨不但可嗅,可觀,更可以聽。聽麗那冷雨。聽雨,只要不是石破天驚的颱風暴雨,在聽覺上總是一種美感。大陸上的秋天,無論是疏雨滴梧桐,或是驟雨打荷葉,聽去總有一點淒涼,淒清,淒楚,於今在島上回味,則在淒楚之外,更籠上一層淒迷了。饒你多少豪情俠氣,怕也經不起三番五次的風吹雨打。一打少年聽雨,紅燭昏沉。兩打中年聽雨,客舟中,江闊雲低。三打白頭聽雨在僧廬下,這便是亡宋之痛,一顆敏感心靈的一生:樓上,江上,廟裡,用冷冷的雨珠子串成。十年前,他曾在一場摧心折骨的鬼雨中迷失了自己。雨,該是一滴濕漓漓的靈魂,窗外在喊誰。

雨打在樹上和瓦上,韻律都清脆可聽。尤其是鏗鏗敲在屋瓦上,那古老的音樂,屬於中國。王禹偁在黃岡,破如椽的大竹為屋瓦。據說住在竹樓上面,急雨聲如瀑布,密雪聲比碎玉,而無論鼓琴,詠詩,下棋,投壺,共鳴的效果都特別好。這樣豈不像住在竹筒裡面,任何細脆的聲響,怕都會加倍誇大,反而令人耳朵過敏吧。

雨天的屋瓦,浮漾溼溼的流光,灰而溫柔,迎光則微明,背光則幽黯,對於視覺,是一種低沉的安慰。至於雨敲在鱗鱗千瓣的瓦上,由遠而近,輕輕重重輕輕,夾著一股股的細流沿瓦漕與屋簷潺潺瀉下,各種敲擊音與滑音密織成網,誰的千指百指在按摩耳輪。「下雨了,」溫柔的灰美人來了,她冰冰的纖手在屋頂拂弄著無數的黑鍵啊灰鍵,把晌午一下子奏成了黃昏。

在古老的大陸上,千屋萬戶是如此。二十多年前,初來這島上,日式的瓦屋亦是如此。先是天黯了下來,城市像罩在一塊巨幅的毛玻璃裡,陰影在戶內延長復加深。然後涼涼的水意瀰漫在空間,風自每一個角落裡旋起,感覺得到,每一個屋頂上呼吸沉重都覆著灰雲。雨來了,最輕的敲打樂敲打這城市,蒼茫的屋頂,遠遠近近,一張張敲過去,古老的琴,那細細密密的節奏,單調裡自有一種柔婉與親切,滴滴點點滴滴,似幻似真,若孩時在搖籃裡,一曲耳熟的童謠搖搖欲睡,母親吟哦鼻音與喉音。或是在江南的澤國水鄉,一大筐綠油油的桑葉被嚙於千百頭蠶,細細瑣瑣屑屑,口器與口器咀咀嚼嚼。雨來了,雨來的時候瓦這麼說,一片瓦說千億片瓦說,說輕輕地奏吧沉沉地彈,徐徐地叩吧撻撻地打,間間歇歇敲一個雨季,即興演奏驚蟄到清明,在零落的墳上冷冷奏輓歌,一片瓦吟千億片瓦吟。

在日式的古屋裡聽雨,聽四月,霏霏不絕的黃梅雨,朝夕不斷,旬月綿延,濕黏黏的苔蘚從石階下一直侵到他舌底,心底。到七月,聽颱風颱雨在古屋頂上一夜盲奏,千噚海底的熱浪沸沸被狂風挾來,掀翻整個太平洋只為向他的矮屋簷重重壓下,整個海在他的蝸殼上嘩嘩瀉過。不然便是雷雨夜,白煙一般的紗帳裡聽羯鼓一通又一通,滔天的暴雨滂滂沛沛撲來,強勁的電琵琶忐忐忑忑忐忑忑,彈動屋瓦的驚悸騰騰欲欣起。不然便是斜斜的西北雨斜斜,刷在窗玻璃上,鞭大牆上打在闊大的芭蕉葉上,一陣寒瀨瀉過,秋意便瀰漫日式的庭院了。

在日式的古屋裡聽雨,春雨綿綿聽到秋雨瀟瀟,從少年聽到中年,聽聽那冷雨。雨是一種單調而耐聽的音樂是室內樂的室外樂,戶內聽聽,戶外聽聽,冷冷,那音樂。雨是一種回憶的音樂,聽聽那冷雨,回憶江南的雨下得滿地是江湖下在橋上和船上,也下在四川在秧田和蛙塘下肥了嘉陵江下溼布穀咕咕的啼聲。雨是潮潮潤潤的音樂下在渴望的唇上舐舐那冷雨。

因為雨是最最原始的敲打樂從記憶的彼端敲起。瓦是最最低沉的樂器灰濛濛的溫柔覆蓋著聽雨的人,瓦是音樂的雨傘撐起。但不久公寓的時代來臨,臺北你怎麼一下子長高了,瓦的音樂竟成了絕響。千片萬片的瓦翩翩,美麗的灰蝴蝶紛紛飛走,飛入歷史的記憶。現在雨下下來下在水泥的屋頂和牆上,沒有音韻的雨季。樹也砍光了,那月桂,那楓樹,柳樹和擎天的巨椰,雨來的時候不再有叢葉嘈嘈切切,閃動溼溼的綠光迎接。鳥聲減了啾啾,蛙聲沉了閣閣,秋天的蟲吟也減了唧唧。七十年代的臺北不需要這些,一個樂陰接一個樂隊便遣散盡了。要聽雞叫,只有去詩經的韻裡尋找。現在只剩下一張黑白片,黑白的默片。

正如馬車的時代去後,三輪車的時代也丟了。曾經在雨夜,三輪車的油布蓬挂起,送她回家的途中,蓬裡的世界小得多可愛,而且躲在警察的轄區以外。雨衣的口袋越大越好,盛得下他的一隻手裡握一隻纖纖的手。臺灣的雨季這麼長,該有人發明一種寬寬的雙人雨衣,一人分穿一隻袖子,此外的部份就不必分得太苛。而無論工業如何發達,一時似乎還廢不了雨傘。只要雨不傾盆,風不橫吹,撐一把傘在雨中仍不失古典的韻味。任雨點敲在黑布傘或是透明的塑膠傘上,將骨柄一旋,雨珠向四方噴濺,傘緣便旋成了一圈飛簷。跟女友共一把雨傘,該是一種美麗的合作吧。最好是初戀,有點興奮,更有點不好意思,若即若離之間,雨不妨下大一點。真正初戀,恐怕是興奮得不需要傘的,手牽手在雨中狂奔而去,把年輕的長髮和肌膚交給漫天的淋淋漓漓,然後向對方的唇上頰上嚐涼涼甜甜的雨水。不過那要非常年輕且激情,同時,也只能發生在法國的新潮片裡吧。

大多數的雨傘想不會為約會張開。上班下班,上學放學,菜市來回的途中,現實的傘,灰色的星期三。握著雨傘,他聽那冷雨打在傘上。索性更冷一些就好了,他想。索性把溼溼的灰雨凍成乾乾爽爽的白雨,六角形的結晶體在無風的空中迴迴旋旋地降下來,等鬚眉和肩頭白盡時,伸手一拂就落了。二十五年,沒有受故鄉白雨的祝福,或許髮上下一點白霜是一種變相的自我補償吧。一位英雄,經得起多少次雨季?他的額頭是水成岩削成還是火成岩?他的心底究竟有多厚的苔蘚?廈門街的雨巷走了二十年與記憶等長,一座無瓦的公寓在巷底等他,一盞燈在樓上的雨窗子裡,等他回去,向晚餐後的沉思冥想去整理青苔深深的記憶。前塵隔海。古屋不再。聽聽那冷雨。

——一九七四年春分之夜